各类郑州网站建设镇江网页设计

文明印记:经络

2025-04-10 15:53·诸葛务农

一、经络是什么?

经络是中医学的核心概念之一,指人体内运行气血、联络脏腑与体表、调节生理功能的通道系统。它并非解剖学中可见的血管或神经,而是一种功能性的网络,中医认为经络的畅通与否直接影响健康。

(一)主要经络分类

经络分为经脉(主干)和络脉(分支),核心包括:

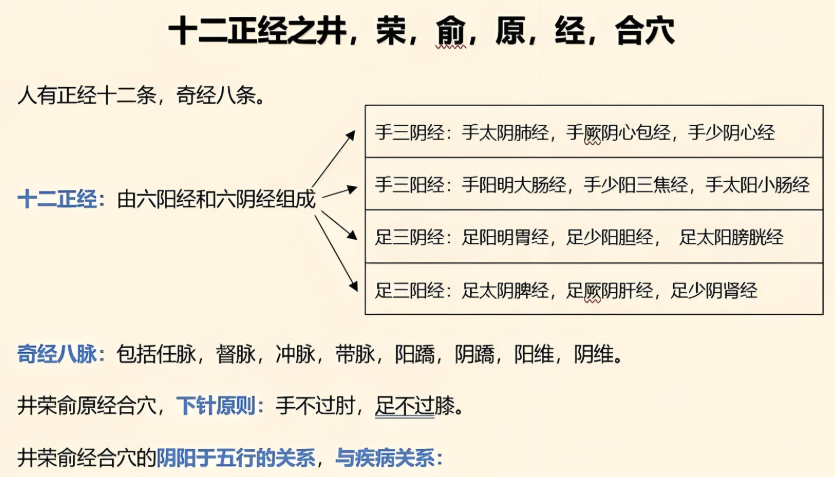

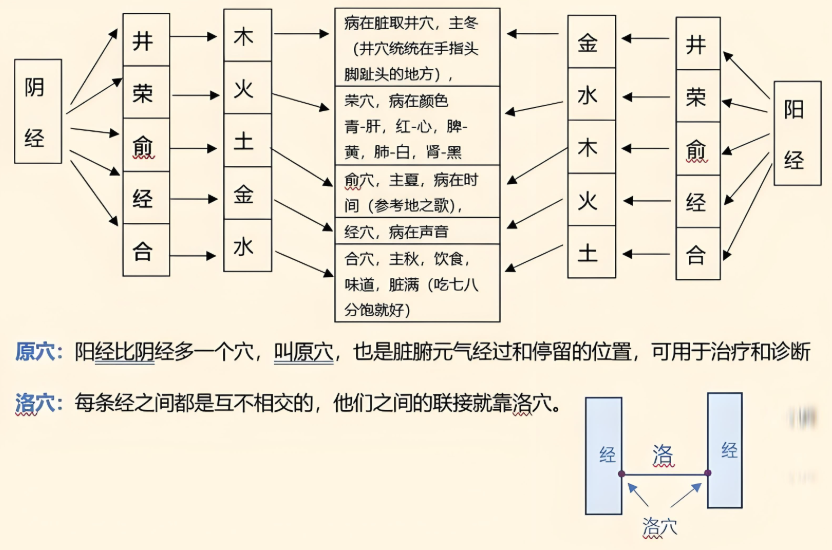

1. 十二正经(十二经脉)

与脏腑直接关联,分为六对阴阳表里关系:

1)手三阴经

-

- 手太阴肺经

- 手厥阴心包经

- 手少阴心经

2)手三阳经

-

- 手阳明大肠经

- 手少阳三焦经

- 手太阳小肠经

3)足三阴经

-

- 足太阴脾经

- 足厥阴肝经

- 足少阴肾经

4)足三阳经

-

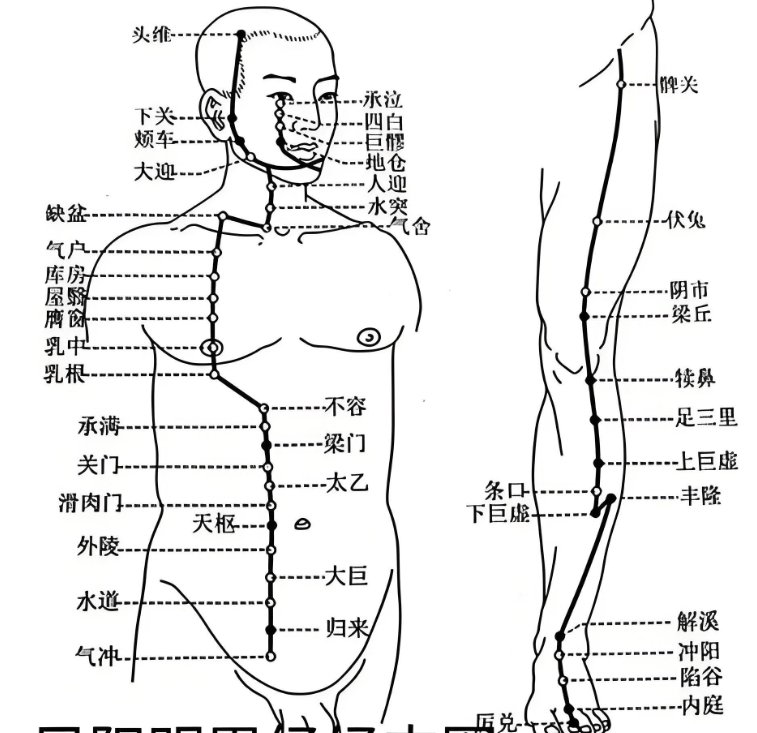

- 足阳明胃经

- 足少阳胆经

- 足太阳膀胱经

2. 奇经八脉

不直接连属脏腑,调节十二经气血:

- 任脉:沿前正中线走行,主“阴脉之海”。

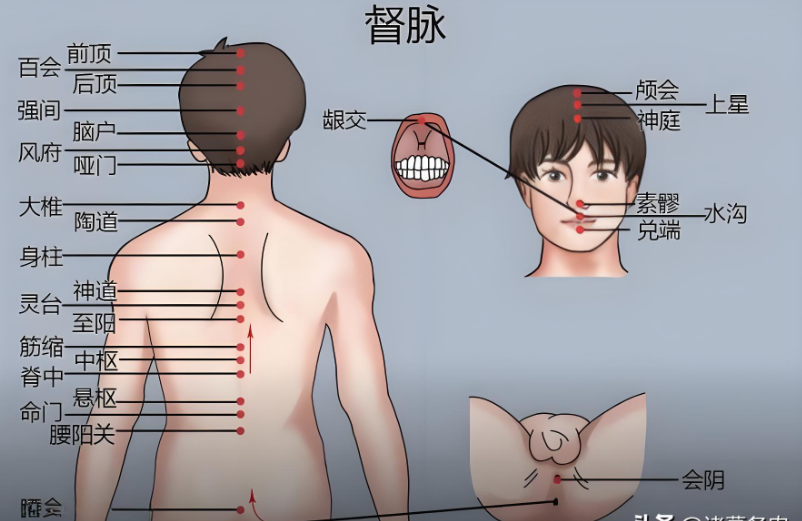

- 督脉:沿后正中线走行,主“阳脉之海”。

- 冲脉:调节十二经气血(“十二经之海”)。

- 带脉:环绕腰部,约束纵行诸经。

- 阴维脉、阳维脉:维系阴阳平衡。

- 阴跷脉、阳跷脉:主肢体运动与清醒/睡眠节律。

(二)经络的作用

- 运行气血:输送营养、维持生理功能。

- 联络全身:沟通脏腑与体表(如穴位)。

- 调节平衡:通过针灸、按摩等干预经络,可治疗疾病。

- 诊断依据:通过经络异常(如压痛)判断脏腑病变。

(三)现代视角

经络的实质尚未被现代科学完全解析,可能涉及神经-内分泌-免疫网络、生物电传导或筋膜组织等假说。尽管缺乏解剖学证据,但针灸等基于经络的疗法已被世界卫生组织(WHO)认可,并在疼痛管理等领域展现临床效果。

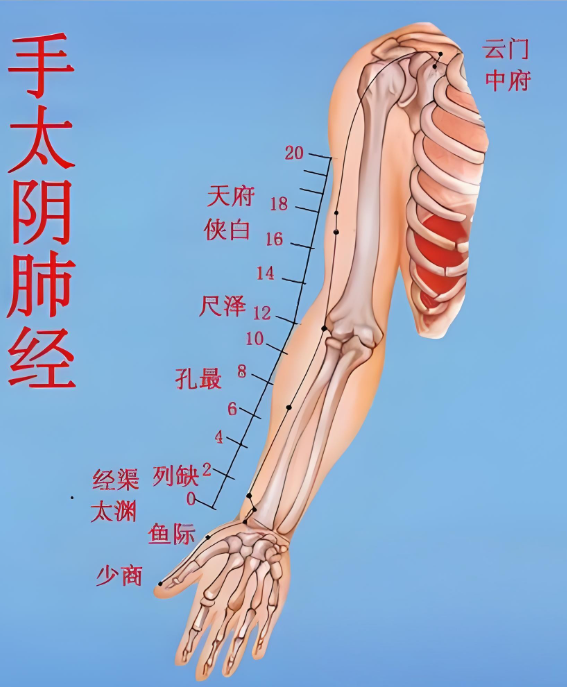

二、经络的原理和结构

关于经络结构与原理的研究,是中医现代化与科学化的重要课题。尽管传统中医将经络视为功能性的气血通道,但现代科学试图通过解剖学、生物物理学、神经生物学等多学科手段揭示其物质基础。

(一)传统中医的经络描述

1. 结构特点

- 非实体管道:不同于血管或神经,传统认为经络是“无形”的能量通道。

- 系统网络:包括十二正经、奇经八脉及其分支(络脉),形成内外联通的整体。

- 穴位关联:穴位是经络气血输注于体表的特殊位点(共361个标准穴)。

2. 功能原理

- 气血运行:维持生命活动的能量(气)与营养物质(血)通过经络输布全身。

- 信息传递:经络沟通脏腑与体表,实现生理功能的动态平衡(如“肺主皮毛”)。

- 疾病反应:经络堵塞或失衡可引发对应区域疼痛或病变(如肝经问题导致胁痛)。

(二)现代科学对经络的探索

1. 解剖学与形态学研究

1)未发现独立结构:常规解剖学未找到与经络完全对应的独立管道。

2)血管-神经复合体假说:部分经络走向与血管、神经或淋巴管分布重合(如足阳明胃经与腓深神经路径相似)。

3)筋膜与结缔组织:

-

- 研究发现,许多穴位位于筋膜层间隙或肌肉附着点,可能与筋膜张力传递有关。

- 筋膜链理论(如Thomas Myers的《解剖列车》)提出,筋膜网络可能是经络的现代解剖对应物。

2. 生物物理学特征

1)低电阻特性:

-

- 经络路径的皮肤电阻低于周围组织,可通过电导仪检测(如1950年代中谷义雄的“良导络”研究)。

- 争议:低电阻可能与血管、汗腺分布相关,未必是经络独有。

2)红外辐射轨迹:

-

- 人体体表存在与经络重合的红外辐射轨迹(代谢活跃区域)。

- 实验:针刺后红外热像显示沿经温度变化。

3)同位素示踪:向穴位注射放射性同位素(如锝-99m),发现其沿经络方向扩散,速度远超血管或淋巴循环。

3. 神经-内分泌-免疫网络

1)神经调控假说:针刺信号通过外周神经传入脊髓和大脑,激活内源性镇痛系统(如释放内啡肽)。例如:针刺“合谷穴”可通过脊髓-丘脑通路抑制疼痛。

2)神经肽与信号分子:研究发现,针刺可调节P物质、一氧化氮(NO)等分子在经络区域的浓度。

3)免疫调节:刺激特定经络(如足三里)可增强巨噬细胞活性,提示经络与免疫系统的关联。

4. 细胞与分子层面

- 间质细胞(Cajal-like cells):在经络区域发现类似肠道Cajal细胞的间质细胞,可能参与生物电传导。

- 缝隙连接(Gap Junction):经络路径的细胞间存在大量缝隙连接通道,可能与低电阻和信号传递有关。

- 干细胞迁移:实验显示,干细胞可沿经络路径迁移,提示经络可能是细胞定向运动的“生物通道”。

(三)主流假说与争议

1. 生物电网络假说

- 经络是人体生物电传导的优先路径,穴位为“放大器”或“节点”。

- 证据:经络的电位波动与脏腑功能变化同步。

- 争议:生物电现象是否特异于经络尚不明确。

2. 体液-组织液流动假说

- 组织液在筋膜间隙的定向流动形成“经络”,类似中医的“气”的流动。

- 证据:同位素示踪与MRI显示组织液沿经扩散。

- 争议:流动方向与速度是否符合气血运行规律仍需验证。

3. 量子生物学假说

经络可能是量子相干性维持的能量通道(较边缘化,缺乏实证)。

(四)研究挑战与未来方向

- 技术瓶颈:经络的“功能性”难以通过静态解剖学观察,需动态、活体研究技术(如实时成像)。

- 跨学科整合:需融合生物信息学、系统生物学与人工智能,解析经络的多层次调控机制。

- 标准化问题:不同实验条件下(如个体差异、刺激方式)的经络现象重复性较低。

(五)研究意义

- 科学层面:若明确经络实质,可能颠覆现代医学对生命调控网络的认识。

- 医学应用:优化针灸、药物归经理论,推动精准中医治疗。

- 文化价值:为传统中医理论提供现代科学语言,促进中西医结合。

总结

经络研究仍处于“黑箱模型”阶段,其结构可能是多系统(神经、筋膜、体液)的动态整合,而非单一实体。目前最被接受的解释是:经络是人体功能调控的“虚拟网络”,通过生物物理信号(电、热、化学)与分子机制实现整体协调。尽管争议尚存,针灸的临床有效性已部分验证了经络理论的实际价值。

三、经络和穴位具体结构

(一)经络系统概述

经络是人体气血运行的通道,分为十二正经(与脏腑直接关联)和奇经八脉(调节十二经气血)。

(二)十二正经与关键穴位

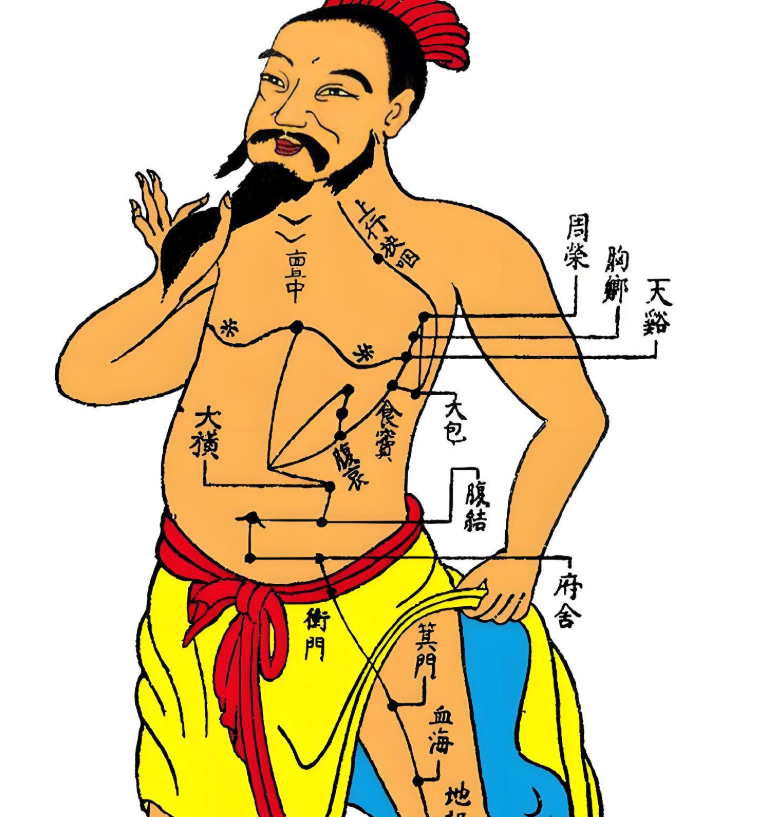

- 手太阴肺经

- 走向:从胸部至拇指内侧。

- 功能:主呼吸、免疫,关联鼻、咽喉。

- 关键穴位:列缺穴(腕横纹上1.5寸):缓解咳嗽、头痛。太渊穴(腕横纹桡侧凹陷处):调节肺气,改善气喘。

2. 手阳明大肠经

- 走向:从食指至肩部。

- 功能:主消化,关联肠道、面部。

- 关键穴位:合谷穴(手背第1-2掌骨间):止痛(牙痛、头痛),退热。

3. 足阳明胃经

- 走向:从面部至足第二趾。

- 功能:主消化吸收,关联口腔、乳腺。

- 关键穴位:足三里(膝下3寸):调理脾胃,增强免疫力。

4. 足太阴脾经

- 走向:从足大趾至胸胁。

- 功能:主运化水湿,关联血液代谢。

- 关键穴位:三阴交(内踝尖上3寸):调节月经、水肿。

5. 手少阴心经

- 走向:从腋窝至小指内侧。

- 功能:主血液循环,关联心神。

- 关键穴位:神门穴(腕横纹尺侧端):安神助眠,缓解心悸。

6. 手太阳小肠经

- 走向:从小指至肩胛。

- 功能:主营养吸收,关联耳部、肩背。

- 关键穴位:后溪穴(手掌尺侧第五掌指关节后):缓解肩颈痛、落枕。

(三)奇经八脉与核心穴位

1. 任脉(阴脉之海)

- 走向:前正中线,从会阴至下颌。

- 功能:调节生殖、消化系统。

- 关键穴位:关元穴(脐下3寸):温补阳气,改善虚寒。

2. 督脉(阳脉之海)

- 走向:后正中线,从尾骨至头顶。

- 功能:主阳气升发,关联脊柱、脑部。

- 关键穴位:大椎穴(第七颈椎棘突下):退热、提升免疫力。

(四)特殊经络与穴位应用

1. 足少阳胆经

- 走向:沿下肢外侧中线至头部。

- 功能:主代谢与情绪,关联胆囊、偏头痛。

- 关键穴位:风池穴(枕骨下凹陷处):缓解头痛、颈椎病。

2. 足厥阴肝经

- 走向:从足大趾至胸胁。

- 功能:主疏泄,关联情绪、月经。

- 关键穴位:太冲穴(足背第1-2跖骨间):疏肝解郁,降血压。

(五)穴位按摩的科学验证

- 神经调节:如足三里刺激迷走神经,减少炎症反应。

- 代谢促进:丰隆穴(外踝上8寸)通过按压加速痰湿代谢,辅助减肥。

- 筋膜关联:膀胱经与背部筋膜链重合,拉伸可缓解腰背痛。

(六)注意事项

- 禁忌:老年人避免盲目“撞树”等危险方式刺激穴位,以防血管损伤。

- 科学操作:建议结合针灸、艾灸或专业按摩,避免过度按压。

附:快速定位口诀

- 任脉:“正前胸,心脏脾胃行不通;上连乳腺下子宫。”

- 胆经:“裤线重叠行,分泌紊乱变神经。”

- 肺经:“胸到拇指属阴经,呼吸免疫掌控中。”

四、针灸和经络的关系

针灸与经络的关系密不可分。在中医理论中,经络是针灸作用的基础路径,而针灸则是通过刺激经络上的特定点(穴位)来调节人体功能的核心治疗手段。

1. 针灸的理论根基:经络系统

- 经络是针灸的“路线图”

针灸的选穴、配穴及操作均以经络走向为依据。例如,胃痛常选足阳明胃经的“足三里”穴,头痛可能取手少阳三焦经的“外关”穴。 - 穴位是经络的“调控点”

穴位多位于经络循行线上,是气血汇聚和输注的关键部位。针灸通过刺激穴位,直接影响所属经络及关联脏腑的功能。

2. 针灸如何通过经络发挥作用?

- 调节气血运行

中医认为疾病多因气血失调或经络堵塞,针灸通过“得气”(酸、麻、胀感)疏通经络,恢复气血正常流动。 - 平衡阴阳与脏腑功能

例如:针刺手太阴肺经的“列缺”穴可缓解咳嗽(调节肺气);艾灸任脉的“关元”穴能温补阳气(改善虚寒)。 - 表里经与协同治疗

根据经络的“阴阳表里”配对(如肺经与大肠经),针灸可同时刺激表里两经,增强疗效。

3. 奇经八脉的特殊应用

1)任督二脉与整体调理

- 任脉(阴脉之海)常用“气海”“中脘”调理消化与生殖系统;

- 督脉(阳脉之海)的“大椎”“命门”多用于提升免疫力或缓解脊柱问题。

2)带脉与局部病症

针灸带脉上的“带脉穴”可治疗妇科疾病或腰部肥胖。

4. 现代科学的视角

- 神经-筋膜假说

研究发现,许多穴位与神经节点或筋膜张力线重合,针灸可能通过刺激神经信号或调节筋膜网络影响全身。 - 生物电与化学效应

针刺可能引发局部电流变化或释放内啡肽等物质,间接验证了“经络传导”的部分机制。 - 临床验证

世界卫生组织(WHO)推荐针灸治疗数十种疾病(如偏头痛、骨关节炎),其疗效与经络理论的指导密切相关。

总结

- 经络是针灸的灵魂:脱离经络理论,针灸将失去其系统性和精准性。

- 针灸是经络的实践工具:通过物理刺激(针、灸、按压)实现经络的生理调控。

- 传统与现代的桥梁:尽管经络的实质仍在探索中,但其功能路径已被临床实践和部分科学研究所支持。

(五)针灸和穴位及点穴的关系,

针灸、穴位与点穴的关系 是中医外治法的核心概念,三者以经络理论为基础,相互作用又各有侧重。

(一)定义与核心

1. 针灸

- 手段:通过针刺或艾灸刺激穴位,调节经络气血。

- 目标:治疗疾病或调整身体机能,需专业操作。

2. 穴位(腧穴)

- 本质:经络上的关键节点,是气血输注体表的特殊部位。

- 功能:既是疾病的反应点(压痛、结节),也是治疗的刺激点。

3. 点穴

- 广义:中医推拿中的穴位按压(如指压、按摩),通过手法刺激穴位。

- 狭义:武侠文化中的“点穴术”(虚构功能,如定身、闭气),与中医实际应用无关。

(二)相互作用与差异

1. 共同基础:经络与穴位

- 三者均以经络系统为路径,以穴位为作用靶点。

- 例如:胃痛可通过针灸足阳明胃经的足三里,或点穴按摩该穴位缓解。

2. 操作方式对比

| 类别 | 刺激方式 | 强度与深度 | 适用场景 |

| 针灸 | 针具刺入/艾灸热力 | 深层刺激,作用较强 | 疾病治疗(如慢性疼痛、炎症) |

| 点穴 | 手指按压、揉捏或器械按摩 | 浅层刺激,相对温和 | 保健调理(如疲劳、轻度失眠) |

3. 作用机制

- 针灸:通过物理刺激(针的机械作用、艾的热辐射)直接激发穴位生物电信号,影响经络-脏腑功能。

- 点穴:通过力学按压改变局部血流、释放筋膜张力,间接调节经络气血。

(三)临床应用中的协同与分工

1. 针灸与穴位的经典配合

- 循经取穴:如偏头痛选足少阳胆经的风池穴(针灸深刺)。

- 特定功效穴:如调节免疫用足三里(艾灸),急救用人中穴(针刺)。

2. 点穴的优势场景

- 日常保健:如按摩手厥阴心包经的内关穴缓解心悸。

- 禁忌症替代:对晕针患者,可用点穴代替针灸(如按压合谷穴止牙痛)。

3. 特殊关系:阿是穴

- 定义:非固定穴位,以疼痛或反应点为刺激部位(即“以痛为腧”)。

- 应用:针灸或点穴均可作用于阿是穴,如肩周炎的局部压痛点治疗。

(四)现代视角的延伸

1. 神经生物学解释

- 穴位多对应神经末梢密集区或筋膜交会点,针灸与点穴可能通过刺激同一神经通路(如迷走神经)发挥作用。

- 研究显示,针刺合谷穴可激活大脑痛觉调节中枢,而点穴按摩同样能引发类似效应。

2. 技术融合

- 电针:将电流导入针灸针,增强穴位刺激。

- 穴位贴敷:通过药物渗透替代针刺(如三伏贴)。

(五)总结:三位一体的中医外治体系

- 理论统一性:均以经络-穴位为核心,遵循“通则不痛,痛则不通”原则。

- 手段多样性:

- 针灸侧重精准干预(如深刺特定穴),

- 点穴侧重便捷调理(如日常按摩)。

3. 文化误区澄清:中医“点穴”无玄幻功能,本质是穴位物理刺激,需与武侠概念区分。

六、经络的在医学和健身方面的价值意义

经络理论作为中医的核心,不仅在疾病治疗中发挥重要作用,也在现代健康管理中展现出独特的实用价值。

(一)医学领域的核心价值

1. 诊断与治疗的指导体系

1) 疾病定位

通过经络异常(如压痛、结节)判断脏腑病变。例如,肝经瘀滞可能导致胁肋胀痛,按压太冲穴可辅助诊断肝郁。

2) 针灸/推拿治疗

- 循经取穴:如偏头痛选足少阳胆经的风池穴,腰痛取足太阳膀胱经的委中穴。

- 艾灸温通:慢性虚寒病症(如宫寒)可通过艾灸任脉的关元穴改善。

3) 药物归经理论

中药根据归经特性靶向调节特定脏腑。例如桂枝入肺经,可发散风寒;柴胡入肝经,可疏肝解郁。

2. 慢性病与亚健康调理

- 疼痛管理:针灸经络已被WHO认可用于治疗偏头痛、关节炎等(如足三里调节胃肠功能,缓解膝痛)。

- 代谢性疾病干预:刺激脾经(如三阴交)可辅助调节血糖,配合生活方式干预糖尿病。

- 心理疾病支持:按压心包经的内关穴缓解焦虑,针刺肝经的太冲穴疏解抑郁情绪。

3. 术后康复与免疫调节

- 加速恢复:针刺胃经的足三里可促进术后胃肠功能恢复,减少并发症。

- 增强免疫力:艾灸督脉的大椎穴或膀胱经的肺俞穴,可提升呼吸道抵抗力。

(二)健身与健康管理的应用

1. 传统运动与经络养生

- 气功/八段锦:动作设计融合经络走向,如“双手托天理三焦”刺激三焦经,调节水液代谢。

- 太极拳:通过缓慢拉伸促进经气流动,尤其注重任督二脉的贯通(如“气沉丹田”)。

- 瑜伽与经络:某些体式(如“束角式”)可拉伸肝经和肾经,缓解久坐导致的经络僵硬。

2. 日常保健与自我调理

1)穴位按摩

- 缓解疲劳:按摩膀胱经的委中穴(缓解腰痛)、胆经的风池穴(舒缓肩颈)。

- 改善睡眠:睡前按压心经的神门穴或肾经的涌泉穴。

2)刮痧/拔罐

沿经络走向操作(如背部膀胱经刮痧)可疏通瘀堵,改善代谢。

3)饮食调养

根据经络时辰理论调整饮食。例如早晨7-9点(胃经当令)吃早餐,避免胃气受损。

3. 现代健身的经络融合

- 筋膜放松:使用泡沫轴放松足太阳膀胱经(背部至下肢),提升运动表现。

- 运动损伤预防:拉伸胆经(侧弓步)预防大腿外侧拉伤,刺激脾经(勾脚背)增强足弓稳定性。

- 代谢提升:高强度间歇训练(HIIT)后按摩大肠经的曲池穴,促进排毒与恢复。

(三)现代科学视角的验证

- 临床证据支持

- 针灸镇痛机制已被证实与内啡肽释放、脊髓闸门控制理论相关。

- 红外热成像显示,经络锻炼(如气功)可改善局部血液循环。

- 生物力学研究:筋膜链(如后表链)与膀胱经走向高度重合,解释拉伸经络的健身效果。

- 神经调节机制:刺激穴位(如足三里)可激活迷走神经,降低炎症反应。

(四)总结:传统智慧与现代健康的桥梁

- 医学价值:提供“整体观”治疗模式,弥补现代医学局部化治疗的局限。

- 健身意义:将“气血畅通”转化为可操作的养生方法,提升体质与抗压能力。

- 文化传承:通过经络理论推广中医养生文化,如“治未病”理念融入现代健康管理。

实用建议:

- 办公族可每日拍打胆经(大腿外侧)促进代谢,按压合谷穴缓解头痛。

- 健身爱好者运动前后拉伸膀胱经、胃经,预防肌肉僵硬。

经络理论既是古老的生命科学,也是现代人追求健康的实用工具,值得深入探索与实践!

七、普通人如何利用经络强身健体

(一)基础原则:以简驭繁

- 核心目标:促进气血畅通,调节阴阳平衡。

- 关键策略:选择易定位、效果明确的经络与穴位,避免复杂理论。

- 安全提示:避免暴力拍打或过度刺激,孕妇、出血体质者需谨慎。

(二)日常可操作的经络保健方法

1. 穴位按摩(每日3-5分钟)

1)通用黄金穴:

(1)足三里(膝下3寸):

- 作用:增强免疫力,调理脾胃。

- 手法:拇指按压+顺时针揉动,每侧2分钟。

(2)合谷穴(手背虎口处):

- 作用:缓解头痛、牙痛,提神醒脑。

- 手法:对捏按压至轻微酸胀,左右交替。

(3)内关穴(腕横纹上2寸):

- 作用:缓解心悸、晕车,调节情绪。

- 手法:拇指垂直按压,配合深呼吸。

2)场景化应用:

- 久坐族:按压委中穴(膝盖后侧)缓解腰痛。

- 熬夜者:睡前揉按涌泉穴(足底前1/3凹陷)改善睡眠。

2. 拍打经络(早晚各1次)

1)胆经拍打(大腿外侧中线):

- 方法:空心掌从臀部外侧拍打至膝盖,每侧50次。

- 作用:促进代谢,改善下肢水肿。

2)膀胱经拍打(背部脊柱两侧):

- 方法:用按摩锤轻敲背部两侧(从肩至腰),或靠墙滚动。

- 作用:排毒祛湿,缓解腰背僵硬。

3. 经络拉伸(晨起/久坐后)

1)肝经拉伸(侧弓步):

- 动作:单腿向侧面伸展,身体向对侧倾斜,感受大腿内侧牵拉。

- 作用:疏肝理气,缓解情绪压力。

2)膀胱经拉伸(体前屈):

- 动作:站直后缓慢弯腰,双手触地(或小腿),保持10秒。

- 作用:改善腰腿循环,预防腰椎问题。

4. 简易艾灸(每周2-3次)

1)家庭适用穴:

- 关元穴(脐下3寸):温补阳气,适合手脚冰凉者。

- 大椎穴(颈后隆起骨下):驱寒防感冒。

2)操作:

- 使用艾灸盒或悬灸,每穴10-15分钟,皮肤微红为度。

- 注意:避免烫伤,艾灸后喝温水。

(三)结合生活习惯的调理

1. 饮食与经络时辰

- 早晨7-9点(胃经当令):吃温热早餐(如粥、姜枣茶),避免生冷。

- 下午5-7点(肾经当令):补充黑色食物(黑豆、黑芝麻),养护肾气。

2. 情绪与经络关联

- 压力大时:揉按太冲穴(足背第1-2跖骨间)疏解肝郁。

- 焦虑失眠:睡前刮拭心包经(从腋窝至中指)放松心神。

3. 运动融合经络理念

- 八段锦:如“两手托天理三焦”拉伸三焦经,改善内分泌。

- 瑜伽体式:“猫牛式”活动督脉,增强脊柱灵活性。

(四)科学验证与注意事项

- 有效性依据:

- 研究证实,按压足三里可激活迷走神经,降低炎症因子(如TNF-α)。

- 艾灸关元穴能提高线粒体活性,增强细胞能量代谢。

2. 禁忌提醒:

- 饭后1小时内避免腹部穴位按摩。

- 皮肤破损、发热时暂停艾灸。

(五)实用工具推荐

- 经络穴位图APP(如“3D Body解剖”):可视化定位穴位。

- 按摩工具:

- 硅胶按摩棒(点按穴位)、筋膜球(放松足底)。

- 艾灸设备:无烟艾灸盒、电子艾灸仪(适合家庭使用)。

(六)总结:简单坚持,效果自现

- 每日必做:早晨拍胆经,睡前按涌泉。

- 每周重点:艾灸关元穴1-2次,拉伸膀胱经3次。

- 长期收益:气血通畅后,疲劳感减少,免疫力提升,情绪更稳定。

案例参考:

- 办公室白领每天按压风池穴+拍打胆经,1个月后肩颈酸痛明显减轻。

- 中老年人坚持艾灸足三里,感冒频率降低。

经络养生无需复杂操作,关键在于规律性与针对性。从今天开始,选1-2个方法实践,逐步感受身体变化吧!

【免责声明】本文主要内容源自于网络,部分内容引用了Ai。仅作参考,不作任何依据,读者责任自负。